2025年9月9日,云冈研究院“铸牢中华民族共同体意识——云冈学建设系列讲座”在云冈研究院开讲,讲座采用线上与线下相结合的方式进行。北京大学考古文博学院韦正教授以《从云冈、栖霞山到龙门——中国早期石窟的脉络》为题,应邀进行学术专题讲座。讲座由云冈研究院历史与民族融合研究中心主任王雁卿主持。

此次讲座的核心主题是从中国早期石窟发展脉络的角度探讨云冈石窟与龙门石窟、栖霞山石窟间的关系,介绍了话题缘起、石窟概况,重点分析了石窟发展脉络,并就相关问题进行了深入探讨。下面为此次讲座的主要内容。北魏政权建立后,佛教石窟艺术的中国化特征显著加强。云冈和龙门石窟是中国石窟发展史上极其重要的早期环节,对同时和后来其他石窟都产生巨大影响。从云冈到龙门,既有继承,又有变化,还与孝文帝汉化带来的南朝都城建康的影响纠缠在一起。对云冈龙门的发展脉络进行疏解,不仅是理解云冈与龙门石窟,也是理解同时期其他石窟的重要工作。韦正教授从云冈石窟与龙门石窟的开凿时代、石窟性质、开凿群体以及栖霞山石窟的内涵着手,指出探讨云冈石窟与龙门石窟、栖霞山石窟三者关系具有可行性,三处石窟性质、形制等脉络的梳理对认知其他石窟具有重要作用,尤其对认知石窟以外领域,如地面寺院、建筑艺术、文化交流等具有重大意义。

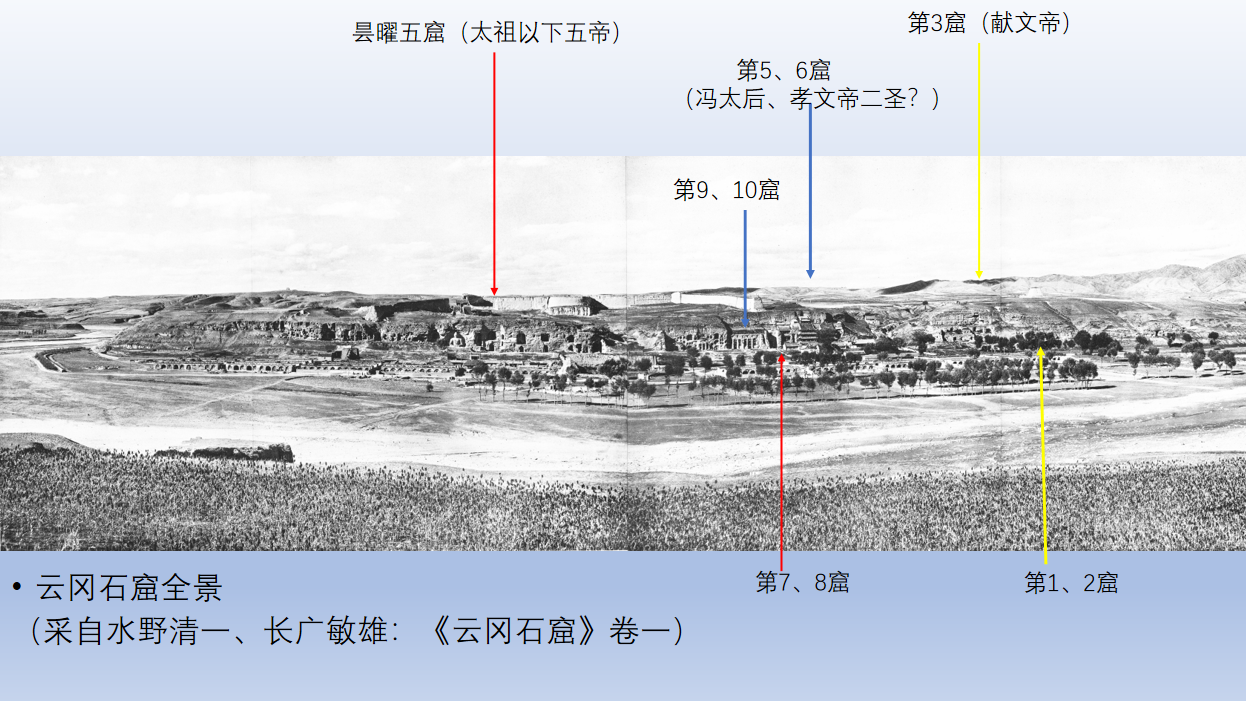

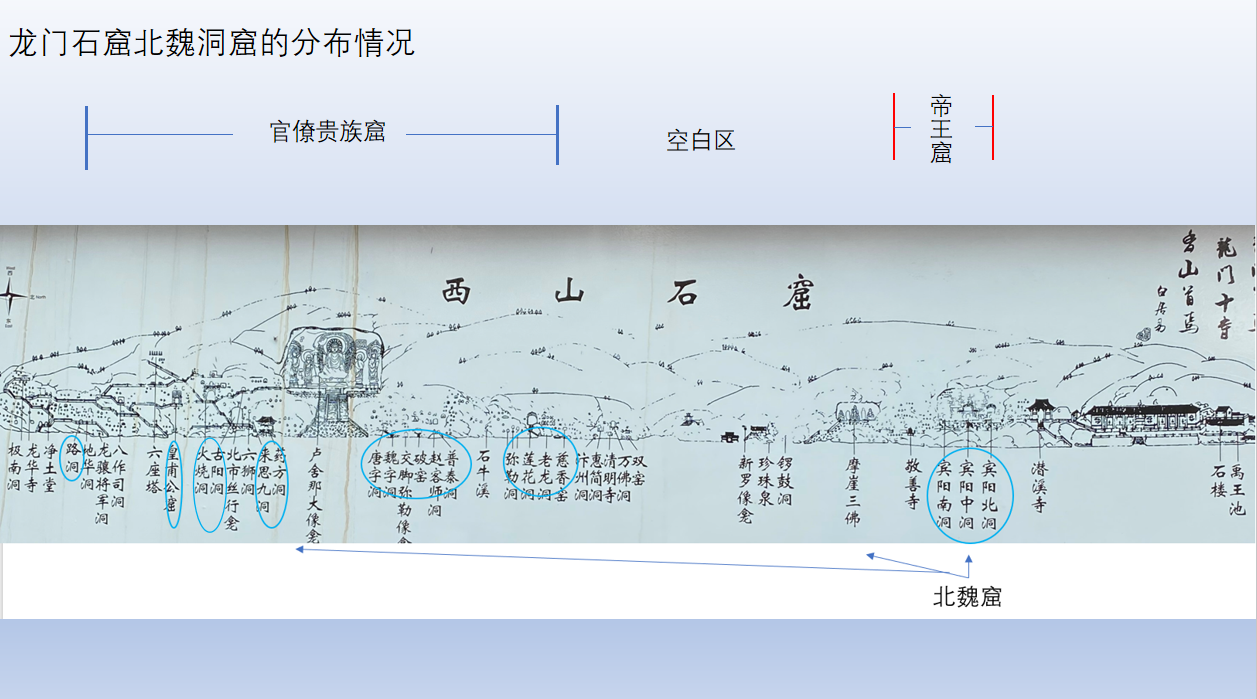

韦正教授概述了云冈石窟、龙门石窟以及栖霞山石窟的洞窟分布特点,重点介绍了云冈石窟昙曜五窟(第16—20窟)、第3窟、第5、6窟三组特大型帝王窟以及龙门石窟宾阳三洞的分布特点,指出龙门石窟宾阳中洞、南洞、北洞三座帝王窟,沿袭云冈做法,遵循的是为已故或在世皇帝开窟的传统。栖霞山石窟作为南朝时期佛教石窟的代表,洞窟分布集中,洞窟形制、布局、题材都较为丰富,其中最重要的就是无量殿和左右洞窟,教授详细介绍了无量殿的平面布局、洞窟形制和造像特征。

云冈石窟与龙门石窟均是以帝王窟为主导,突出表现帝王窟的神圣空间与“先进性”。

帝王窟的神圣空间在云冈石窟主要表现为小窟回避大窟,昙曜五窟、第3窟、第5、6窟是三组特大窟,可能分别对应太祖以下五帝至文成帝、献文帝、孝文帝与冯太后,与这三组窟相应的是7、8窟,1、2窟,9、10窟小窟。龙门石窟则表现为宾阳三洞不与古阳洞等其他窟共处,宾阳三洞开凿时龙门西山只开凿了古阳洞等少数其他洞窟,宾阳三洞与古阳洞等洞窟之间有相当长的一段空间距离。

帝王窟的“先进性”,是相对于其他窟的“随意性”而言。集中体现在云冈第5、6窟佛像“V”字形褒衣博带式佛装,有别于之前的袒右。龙门石窟的宾阳中洞佛像虽亦为褒衣博带式,但呈“U”字形,它所继承的是云冈帝王窟的性质,形制则从南朝而来。韦正教授从洞窟平面、窟顶、坛座、总体形制四方面,详细阐述了以宾阳三洞为代表的龙门石窟,在形制上当同时受到来自北方、南方的影响。

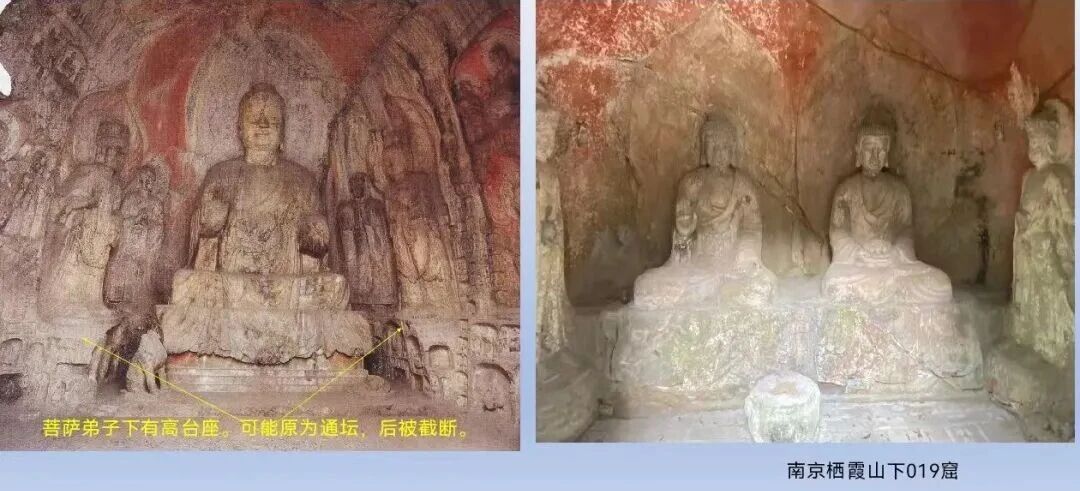

宾阳三洞方形平面更多地视为在云冈基础上的发展比较合适,而不必一定追溯到南方;宾阳三洞穹隆形窟顶,顶部装饰方式为适应穹窿顶的天幕,与云冈石窟不同,恰好南京栖霞山石窟几乎都是穹窿顶;宾阳中洞与宾阳南洞的差异,在坛座方面表现得很明显,宾阳中洞须弥式或方形佛座如同洞窟的方形平面,直接承袭自云冈,宾阳南洞通坛极其重要,是南方影响的明确标志;宾阳中洞三壁三佛的石窟形制与西域的回字形佛寺接近,宾阳中洞与南洞形制的差异是渊源的差异,分别源于西域佛寺与汉式佛殿,并进一步指明,通坛可能通常只允许在汉式殿堂式佛殿的门外进行礼拜,殿外祭祀的合理性也应与南方有关。

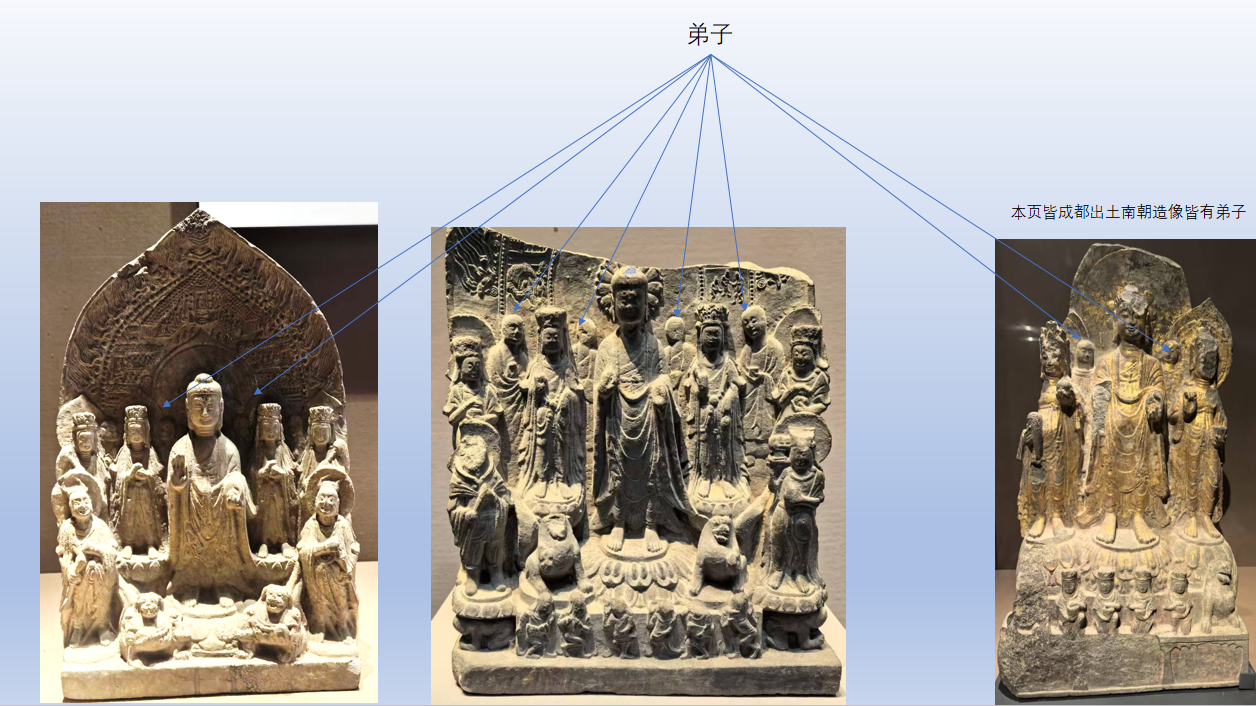

主要是弟子像问题。域外弟子像很少,似乎难以发展为中国发达的弟子像;云冈之前河西零星弟子像似乎也不能发展出云冈第6窟弟子像;云冈第6窟弟子像可能是服制改革产物,服制改革则是当时政治改革的一部分,与南方的关系不能完全否认;已发现的南朝弟子像年代虽晚于北魏迁洛,但之前就存在的可能性大,否则,将南朝弟子像解释为向北方学习更不合适;龙门发达的弟子像表面上来自云冈,更大的推动力可能是南朝。

龙门石窟有很多题记,这是不同于云冈的现象,说明龙门石窟的性质比云冈石窟复杂起来了。龙门宾阳三洞与云冈第一、二期大窟相似,也没有题记,说明它们都是皇家乃至帝王窟,这样的洞窟是不需要题记的。这还说明云冈第一、二期,包括王公贵族在内的人基本是没有资格造窟的。通过“脉络分析”可知,云冈、龙门两处石窟,官僚贵族石窟总体上追随帝王窟,因此帝王窟和官僚贵族石窟总体上可以视为一个整体来看待。两处石窟在发展脉络上的承袭和转变是相当清楚,承袭的主要是洞窟性质,这在帝王窟的神圣性方面表现得最清楚,在部分题材和布局方面表现得也清楚,如三壁三佛。转变方面主要体现在出现佛坛和新服饰,这方面与南京栖霞山石窟可以建立有效链接。在上述分析的基础上,韦正教授进一步讨论了平城时代晚期的南方影响以及云冈第三期的来源问题。

通过司马金龙墓屏风漆画中的服饰与南朝佛像佛衣的对比,说明同一时期以建康为代表的南方因素或直接或间接影响了平城时代晚期的云冈石窟和龙门石窟。此外,还以云冈石窟造像中服饰由V字型领口演变成U字型领口为例,说明云冈石窟第三期造像特点与龙门石窟存在诸多相似性,表明是已吸收南方因素的龙门石窟又对云冈石窟的造像产生了影响。以上两个问题的延伸讨论,目的是进一步强调建康对洛阳、洛阳对平城的影响,在迁洛之前建康可能已对平城产生了影响。

1.北魏开启佛教艺术正式中国化的新阶段。云冈石窟所代表的是以平城时代君臣(鲜卑和北中国君主)视角对犍陀罗特征为主的佛教石窟进行的改造。龙门石窟为代表的洛阳时代,是以洛阳君臣(鲜卑和汉人)视角对佛教石窟进一步改造。2.从云冈到龙门,不只是云冈与龙门的事情,建康方面的影响是理解龙门新因素的关键。起关键作用的是南朝的力量,洛阳君臣本质上可视为南朝文化的代理人。3.平城、洛阳、建康这三个当时的首都决定了石窟的总体面貌和发展脉络。而这个总体面貌和发展脉络只是表面的,真正起决定作用的是地面佛殿的形制和礼佛方式。总之,从云冈、栖霞山到龙门石窟,犍陀罗式礼拜空间转化为中国式佛殿,这就是中国早期石窟发展的主要脉络。讲座结束后,线上与线下展开了积极的交流互动,韦正教授认真耐心地为听众答疑解惑。最后王雁卿主任总结了讲座内容,并向广大青年学者提出了新的期望,要在学界已有研究成果的基础上,不囿于前人的研究路径,开拓眼界,努力进行创新和发展性研究,推动中国石窟寺的研究发展和进步。