人物简介——宁波

宁波 云冈研究院数字化保护中心主任

宁波,中共党员,云冈研究院数字化保护中心主任,山西省“四个一批” 人才。自投身文物事业以来,专注于文物数字化领域,逐步打造出一支近 30 人的数字化专业队伍,并与武汉大学、浙江大学、北京建筑大学等国内多家知名科研院校合作,共建 “数字云冈” 联合实验室,深入探索并实践文物数字化技术的前沿应用,让千年石窟焕发时代新生。

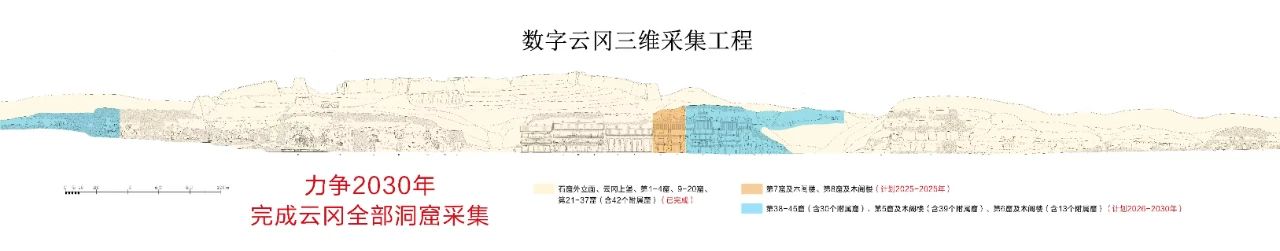

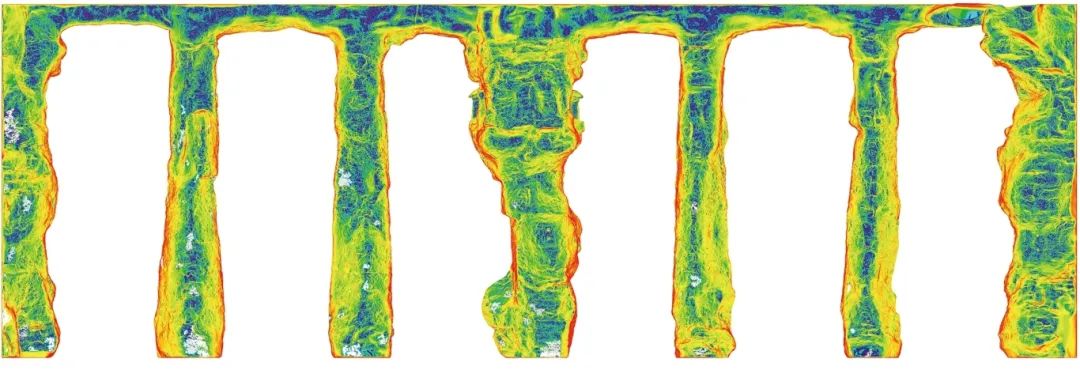

针对云冈洞窟体量巨大,包含大量高浮雕造像,数据采集量庞大等特点。以第13窟为具体案例,联合武汉大学采用三维激光扫描技术与多基线近景摄影测量技术,多源数据相融合,实现了洞窟高精度数字化采集及三维模型重建,建立洞窟数字档案。目前已完成云冈石窟百分之八十洞窟的高精度数字化建档,预计2030年全部完成。最高精度可达0.03mm,结合8K分辨率,确保了洞窟每个细节都被精确记录并长期保存。同时将技术拓展至古建筑、墓葬、壁画、雕塑、碑刻等多元文物类型,累计完成6 处世界遗产地的 30 余项文物数字化工程,实现了文物 “数字永生” 的基础构建。并针对石窟寺文物的采集形成两项标准,作为山西省文物系统首个省级地方标准,填补了领域内标准化的空白。经过不断更新,修订后的标准已正成为中部六省标准。与此同时,对三维激光扫描技术的创新应用,实现了对石质文物风化速度的定量测量,为实体文物保护提供了科学依据,这项技术同时适用于古建筑沉降与倾斜监测,已在多项文保工程中发光发热,并于2017 年获国家发明专利,也是山西省文物系统首个发明专利。而基于数字档案的虚拟修复技术,更像为文物披上了无形的保护衣,通过模拟修复全流程,减少了对文物本体的惊扰,既提升了效率,更为实体修复提供了精准指引。

云冈石窟第9窟数字信息采集工作云冈石窟

第13窟毫米级精度三维档案

自然环境下,云冈第9、10窟外立面年平均剥落量约为10cm³/m²

云冈石窟第20窟西立佛虚拟修复前后对比

为有效缓解旅游旺季的运营压力,全面提升景区管理质量与服务效能,构建云冈研究院智慧景区综合管理平台,以数字化手段为景区装上 “智慧大脑”。平台深度融合物联网、大数据与人工智能等技术,形成实时汇总、智慧票务、智慧停车、智慧安防、智慧屏显、智慧公厕六大核心模块,构建起“数据采集—分析决策—场景应用”的全闭环管理体系,推动景区运营从 “经验驱动” 迈向“智能驱动”。平台配套移动数据终端,景区运营管理人员可突破时空限制,实时收集、随时获取景区的各类数据,集成景区人、车、物及各场景的可视化、在线化、联动化,实现“一张图掌上智慧管理”;游客可通过微信小程序,在线完成预约购票,实时查看景区客流量、车流量数据,据此灵活规划行程,巧妙避开高峰时段,并配合智慧导览畅享舒适旅途。

为支持大规模文物数据的存储、管理和利用,建设数字云冈先进计算中心,不仅是国内首个以图形图像计算能力为主的高性能先进计算中心,也是全国文物系统首个先进计算中心,是云冈数字化建设的重要基础设施。并对云冈石窟历年的文献资料、历史文档、老相片、底片、录像带、照片、光盘和磁盘资料等进行科学、有序的分类、定位和信息标注,将庞大的文献资料进行数字化、可视化的转化。同时对云冈数字资源资产进行分类和分级,并制定相应的数字资源资产管理制度,明确不同类别和级别资源的收集、保存、保护、共享、利用和处置规范。在此基础上,搭建云冈研究院数字资源管理平台—“云冈云”平台,通过专用渠道授权,为各大高校及科研人员提供数字资源与工具服务,助力“云冈学”建设迈向新台阶。

智慧景区综合管理平台

“云冈云”平台

随着数实融合的深化,云冈数字化成果绽放出多元魅力:2017年联合浙江大学实现了云冈第3窟1∶1还原,这是世界上首次使用3D打印技术实现大体量的文物复制工程,树立在青岛城市传媒广场,已成为中小学生的研学课堂;2018年联合北京建筑大学云冈第 18 窟3D复原工程再续新篇;2020年云冈第12窟3D复制窟采用了积木式的拆装拼接,在浙江大学迈出行走世界的第一步,而后在上海、深圳等地巡展,让石窟艺术走出地域限制。上线“云冈石窟全景漫游”,实现足不出户游云冈;打造基于VR技术的多人沉浸式互动体验系统,欣赏石窟高处、细节之美;运用LBE大空间技术,促进云冈景区“探弥・云冈:超沉浸数字光影+XR大空间展览”,观众可在虚拟世界中自由移动,“穿越”回北魏时期,于佛窟深处仰望雕刻精妙的造像,亲历千年石窟艺术的震撼场景,让文化遗产突破时间与空间限制,实现“动态活化”。2024年,云冈石窟多年的数字化经验与成果“数据资源汇聚融合、赋能文物保护利用——以云冈石窟为例”,在“数据要素 ×”大赛全国总决赛中获的文旅赛道一等奖。

2020年12月,“大美之颂——云冈石窟的千年记忆与对话”展览于上海宝龙美术馆开幕

LBE VR大空间沉浸式展览《石窟上的王朝》:1秒穿越1500年

典型项目/课题 选列

● 2021—2022年度主持完成山西省社会科学界联合会重点课题《云冈学构建视野下的数字云冈建设研究》(编号:SSKLZDKT2021196),本项目研究在云冈学建设的大背景下,数字云冈建设路径,为云冈数字化建设发展指明方向;

● 2021年主持完成山西省文物局科研课题《云冈石窟20窟西立佛虚拟复原与利用》(编号:20-8-14-1400-238),该项目通过考古艺术复原和计算机虚拟复原的途径,对云冈石窟第20窟西立佛进行复原尝试,对比尽可能多的可能性,为文物虚拟复原提供途径和方法;

● 2021年主持完成山西省文物局科研课题《关于数字文物资源知识产权立法研究》(编号:21-8-14-1400-599),随着文物数字资源逐步积累,数字资源成为非常重要的一类资源,但其知识产权相关法律制度没有健全,本项目对文物数字资源立法进行相关研究,为数字资源的合理合法利用提供依据;

● 2020年主持完成山西省重点研发计划《基于三维激光扫描技术的山西遗产地多人虚拟展示传播系统——以云冈石窟为例》(编号:201903D321040)该项目利用三维信息采集技术高精度采集云冈石窟第18窟三维数据,然后通过多人VR虚拟展示技术,身临其境的还原云冈石窟第18窟,实现大体量不可移动文物的虚拟展示;

● 2012年主持完成山西省文物保护科研课题《石质文物风化速度定量测定研究(以云冈石窟第5、9窟为例)》(编号:2012-kb-02),该项目利用三维激光扫描技术对石质文物表面进行高精度数据采集,通过长时间数据对比,定量测算出石质文物表面风化速度,为文物实体保护提供依据。

论文及软件著作权 选列

●论文:《云冈石窟3D打印原比例复制和多人VR展示系统》,第一作者,2018年;

● 论文:《科学记录融合翻译智慧发展——云冈石窟的数字化建设》,独著,2014年;

● 论文:《云冈石窟数字化的目标与方法》,独著,2011年8月;

● 论文:《三维激光扫描技术为云冈石窟研究与保护注入新活力》,独著,2010年3月;

● 软件著作权:《云冈18窟多人VR互动系统》,第三完成人,2023年;

● 软件著作权:《档案数字化加工系统》《石窟寺文物彩绘信息分析系统》《物质文化遗产三维可视化管理系统》,团体著作,2020年。

专利信息及标准 选列

●发明专利:《一种定量测量砂岩质文物表面风化速度的方法》,2017年,第一完成人;

● 山西省地方标准《石窟寺文物三维激光扫描数字化采集规程》,第一完成人,2019年;

● 山西省地方标准《石窟寺文物摄影测量数字化采集规程》,第三完成人,2019年。