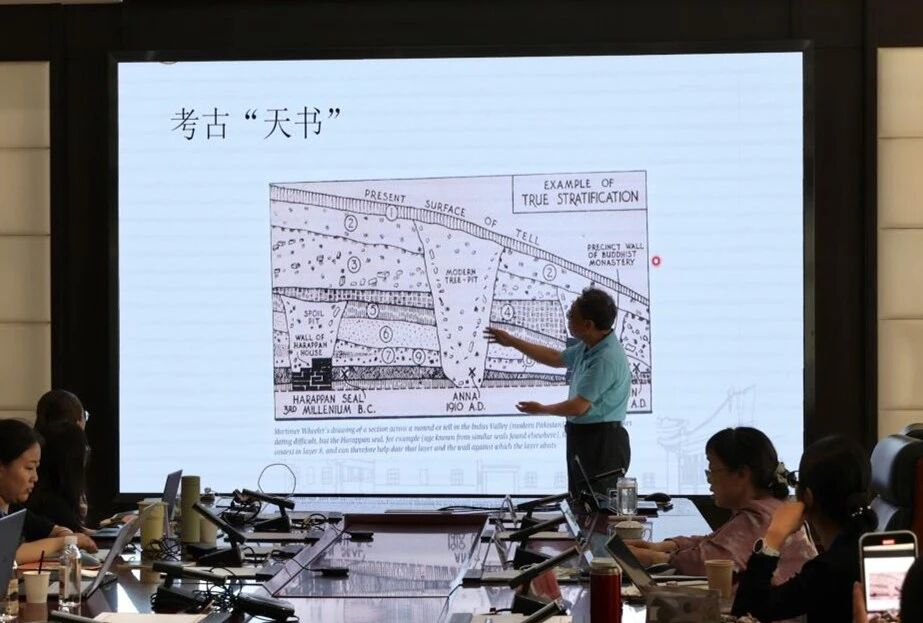

2025年8月5日上午,杭侃教授为工作坊学员带来第五课——《石窟寺的调查与记录》,山西大学考古文博学院武夏副教授主持。杭老师首先从调查与记录的对象——石窟寺的概念开始,强调了石窟寺作为一种岩石艺术在研究上的价值和保护上所面临的挑战。由于本次工作坊的学员有着不同的学科背景,杭老师结合多年的工作经历,为大家介绍了田野考古发掘与调查的方法,并比较了考古学与美术史在研究对象与研究方法上的异同。最后,杭老师从宏观、中观和微观不同纬度,讲述了石窟寺调查和记录的具体内容与方法。随后,学员们就讲座内容结合自己的研究方向提出问题,杭老师一一做出回复,现场讨论气氛热烈。

杭侃老师授课

14:30,云冈研究院数字化保护中心主任宁波老师为学员们带来第六课——《云冈石窟的数字化》,山西大学考古文博学院任婧老师主持。宁老师的讲授以传统测绘作为切入点,介绍了考古测绘的历史及其作为学科的发展,强调了从传统手工测绘到数字化技术转变的重要性。随着时代的变迁和文物保护意识的增强,数字化技术承担了新的任务,显得尤为重要。课程回顾了云冈石窟数字化项目的发展历程,为同学们介绍了数字化技术理论要点及难点,展示了工作的基本流程,并以云冈石窟数字化保护成果为例,展现了数字化技术不断发展下文化遗产保护的无限可能。讲座结束后,学员们就数字化发展现状、设备与精度等具体问题与宁老师进行了深入的交流。

宁波老师授课

课程讲授到此告一段落,六位老师的授课都结合自己多年的工作经验与实际案例,为接下来三天的洞窟实习奠定了坚实的基础。18:30,工作坊开始了第三场学员学术交流会,本场聚焦佛教艺术在不同地区的地域化变迁,蓝帅、黄一峰、岳全、胡恬恬、陶雨轻五位学员分享了自己的研究成果。王雁卿、武夏、王炜、任婧几位老师依次进行评议。最后,任婧老师做了题为《安岳〈涅槃经〉刻经与涅槃变》的学术报告,与会师生就涅槃图像的含义、安岳卧佛寺的考古发掘、其他地区的涅槃像等问题进行了进一步交流讨论。至此,本次工作坊的学员完成了理论阶段的学习和交流,接下来将进入洞窟实习阶段。